悩んでいる人

悩んでいる人「スランプ試験ってよく聞くけど何?許容値はいくつ?土木初心者でよくわからない。周囲にも聞けない。

こんな悩みに答えます。

本記事の内容

- スランプ試験とは?

- スランプ試験の目的

- スランプ試験の方法

- スランプ試験の許容値

- スランプフロー試験の許容値

- スランプ試験の失敗原因

- この記事を書いてる人

この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。

本記事では、スランプ試験について解説したいと思います。

この記事を読めば、コンクリート品質管理の初歩的な知識が身につきます。

目次

スランプ試験とは?

スランプ試験とは、フレッシュコンクリート(まだ固まっていない状態のコンクリート)のワーカビリティ(施工のしやすさ)や流動性を評価する試験方法の一つです。

「スランプ」とは、コンクリートの垂れ下がりの量を意味し、具体的には、型枠からコンクリートを抜いたときに「どれくらい沈下するか(崩れるか)」を測定します。

スランプ試験の目的

スランプ試験の目的は、以下の通りです。

- コンクリートの施工性(流動性や締固めやすさ)を確認する

- 設計通りの品質が確保されているかを確認する

- 現場での水の混入や材料の配合ミスがないかをチェックする

もっこ

もっこ超簡単に言うと、スランプ試験の目的は、コンクリートの「やわらかさ」をチェックすること。ちょうどいい「かたさ」じゃないと、構造物がきれいな形を作れなかったり、強くならなかったりするからやります。

スランプ試験の方法

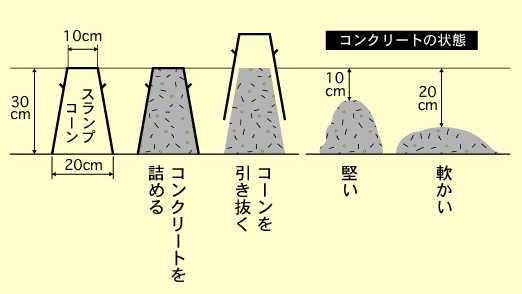

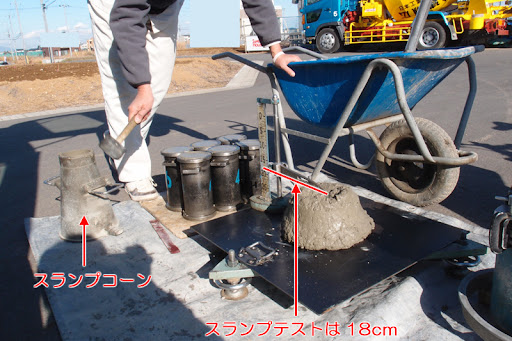

- スランプコーン(金属製の円錐台)を用意

※高さ30cm、上部直径10cm、下部直径20cmの標準的な型 - スランプコーンを平らな金属板の上に垂直に置く

- 3層に分けてコンクリートを詰める

各層ごとに25回ずつロッド(突き棒)で突き固める - コーンを垂直にゆっくり引き抜く(約5秒)

- コンクリートの頂部がどれだけ沈下したかを測定

→ コーンの高さから下がった量(cm)=スランプ値

スランプ試験の許容値

| スランプ値(cm) | 許容差(cm) |

| 2.5 | ±1.0 |

| 5.0 および 6.5 | ±1.5 |

| 8.0 ~ 18.0 | ±2.5 |

| 21.0 | ±1.5(※) |

※呼び強度27以上で高性能AE減水剤を使用する場合は、±2.0cmとなります。

スランプフロー試験の許容値

スランプフロー試験は、特に高流動コンクリートの流動性を評価するための試験です。

コンクリートが型枠内で適切に広がるかを確認する際に用いられます。

| スランプフロー値(cm) | 許容差(cm) |

| 45、50、55 | ±7.5 |

| 60 | ±10.0 |

スランプ試験の失敗原因

スランプ試験で異常値や失敗が出る主な原因は以下の通りです。

- 水の混入(施工現場で勝手に水を加えた場合など)

- 材料の分離(セメント・砂・砂利)が起きていた

- 打設後時間が経ちすぎた(コンクリートが硬化し始めている)

- 型からの引き抜きが速すぎる/遅すぎる

- ロッド突き不足・突きすぎ(締固めが不均一)

こうした原因は、コンクリートの品質不良や施工不良にもつながるので、注意が必要です。

moccoblog

ブラック企業、うつ病。どん底からブログ始めて人生変わった話

マジで仕事いきたくない。このまま会社員を続けるのか。いやいや、でも会社員続けないと、妻と子供を養えない。どうしたらいいんだ。あと40年働くなんて無理。 私がブログ…

コメント