悩んでいる人

悩んでいる人「半たわみ性舗装」って何?コンクリート舗装と何が違うの?メリット、デメリットは?土木初心者でよくわからない。。。周囲にも聞けない。。。

こんな悩みに答えます。

本記事の内容

- 半たわみ性舗装とは?

- 半たわみ性舗装の適用箇所

- 半たわみ性舗装の材料

- 半たわみ性舗装の施工方法

- 半たわみ性舗装のメリット・デメリット

- 半たわみ性舗装とコンクリート舗装の違い

- この記事を書いてる人

この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。

本記事では、半たわみ性舗装について解説したいと思います。

この記事を読めば、舗装の初歩的な知識が身につきます。

目次

半たわみ性舗装とは?

半たわみ性舗装(はんたわみせいほそう)とは、アスファルト舗装とコンクリート舗装の中間的な性質を持つ舗装のことです。

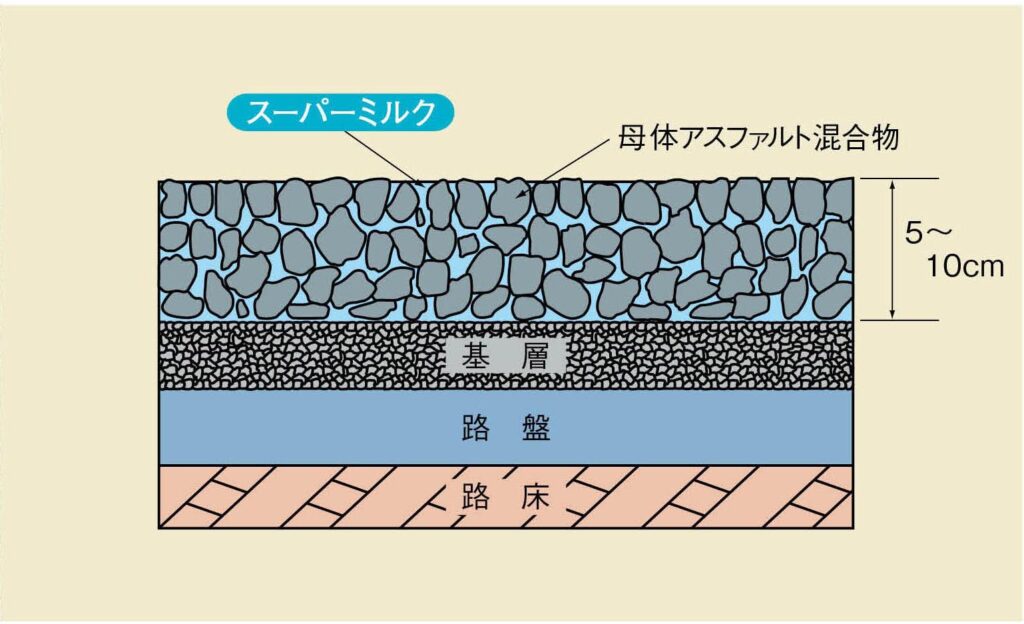

具体的には、すき間の多いアスファルト混合物(開粒度アスファルト)の中に、セメントミルク(流動性のあるセメントペースト)をしみ込ませて固める工法です。

アスファルトの柔らかさ・弾性とセメントの強さ・変形しにくさの両方の性質をもっています。

半たわみ性舗装の適用箇所

半たわみ性舗装は、高い耐久性と耐摩耗性が求められる場所に使われます。

主な適用箇所

- バスレーン、バス停付近

- 工場、ガソリンスタンド

- 交差点、坂道の停止線付近

- 大型車の走行が多い道路

- 物流倉庫の荷さばきエリア

- 港湾や空港の舗装

つまり、重い車が通る、止まる、曲がる場所で威力を発揮します。

半たわみ性舗装の材料

主に以下の2つの材料を使います。

- 開粒度アスファルト混合物(骨材が粗く、すき間が多いアスファルト)

→ 後で液体をしみ込ませるため - セメントミルク(セメント+水+流動化剤など)

→ 上から注入して、アスファルトのすき間を埋めて固める

必要に応じて、ポリマーセメントや特殊添加剤を使うこともあります。

半たわみ性舗装の施工方法

ざっくりいうと、次のような流れになります。

- 開粒度アスファルトの敷設・転圧

→ まず「スカスカ」なアスファルトを敷きます - 冷却・安定期間を置く(温度が高いとミルクが固まる前に流れすぎる)

- セメントミルクの注入(ポンプや散水装置でしみ込ませる)

- 養生(硬化)

→ セメントが固まるまで数日おいてから交通開放

半たわみ性舗装のメリット・デメリット

半たわみ性舗装のメリット

- 耐摩耗性◎ → バスやトラックの走行にも強い

- 耐油性◎ → 油による劣化が少ない

- わだち掘れ・変形が起こりにくい

- ひび割れしにくい(コンクリートより柔軟)

- 薄層でも高強度

半たわみ性舗装のデメリット

- 施工手間が多い

- 材料費・施工費が高い

- 補修がやや難しい

- すべりやすくなることがある(表面処理が重要)

半たわみ性舗装とコンクリート舗装の違い

| 比較項目 | 半たわみ性舗装 | コンクリート舗装 |

| 構造 | アスファルト+セメント注入 | 一体型コンクリート |

| 柔軟性 | あり(たわむ) | なし(剛性) |

| 耐久性 | 高い | 非常に高い |

| 施工期間 | 短め(数日) | 長い(型枠・養生必要) |

| 初期費用 | やや高い | 高い |

| 補修性 | 普通(部分補修は難しい) | 悪い(大がかり) |

| 用途 | 局所補強、バスレーン | 幹線道路、港湾、滑走路 |

moccoblog

ブラック企業、うつ病。どん底からブログ始めて人生変わった話

マジで仕事いきたくない。このまま会社員を続けるのか。いやいや、でも会社員続けないと、妻と子供を養えない。どうしたらいいんだ。あと40年働くなんて無理。 私がブログ…

コメント