悩んでいる人

悩んでいる人標準貫入試験って何?機械ボーリングとどう違うの?土木初心者でよくわからない。周囲になかなか聞けない。

こんな悩みに答えます。

- 標準貫入試験とは?

- ボーリングとは?

- 標準貫入試験とボーリングの違い

- この記事を書いてる人

この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。

本記事は、標準貫入試験とボーリングの違いについて解説します。

この記事を読めば、地質調査について専門的な会話ができるきっかけになるはずです。

【大前提】標準貫入試験とボーリングはセット

結論からいうと、

- 標準貫入試験:ハンマーで地盤を叩いて地盤の固さを知ること

- ボーリング:地盤調査のために穴を開けること

「穴開けて、ハンマーで叩いて・・・」と、ボーリングと標準貫入試験はセットで実施するものです。

それでは、それぞれ詳細に解説します。

標準貫入試験とは?

標準貫入試験とは、地盤調査の一環として行われる原位置試験の一つで、地盤の硬さや密度を評価するために用いられます。

この試験では、N値と呼ばれる指標を測定し、地層の判別や土の硬軟の判定に利用します。

試験の手順

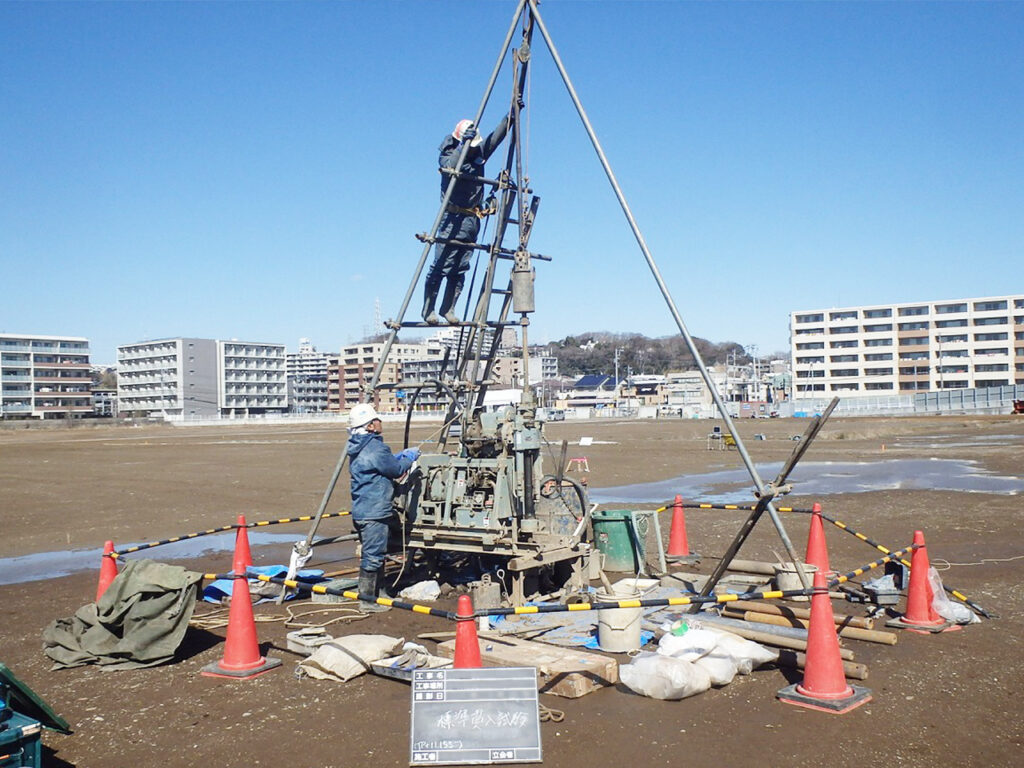

- ボーリング機械を設置します

- ボーリングロッドの先端にサンプラーを取り付けます

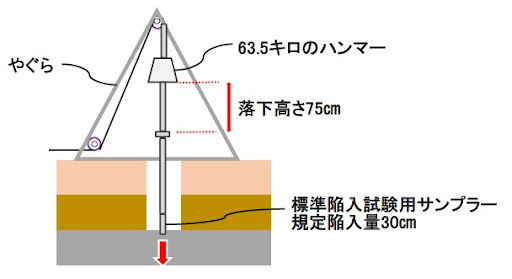

- 63.5±0.5kgのハンマーを76±1cmの高さから自由落下させ、サンプラーを打撃します

- サンプラーが地盤に30cm貫入するのに必要な打撃回数を測定します

- このときの打撃回数がN値であり、地盤の特性評価に用いられます

N値と地盤の関係

N値は地盤の密度や硬さを示す指標であり、以下のように分類されます。

砂質土の場合

| N値 | 硬さ |

|---|---|

| 0~4 | 非常にゆるい |

| 4~10 | ゆるい |

| 10~30 | 中程度 |

| 30~50 | 硬い |

| 50~ | 非常に硬い |

粘性土の場合

| N値 | 硬さ |

|---|---|

| 0~2 | 非常にやわらかい |

| 2~4 | やわらかい |

| 4~8 | 中程度 |

| 8~15 | 硬い |

| 15~30 | 非常に硬い |

| 30~ | 固結した |

これらの分類により、地盤の支持力や沈下特性を評価し、構造物の設計や施工に役立てます。

また、良質な支持層と判断できるN値の目安は、砂質土で30以上、粘性土で20以上とされています。

標準貫入試験を実施することで、地盤の特性を詳細に把握し、安全で適切な構造物の設計・施工が可能となります。

ボーリングとは?

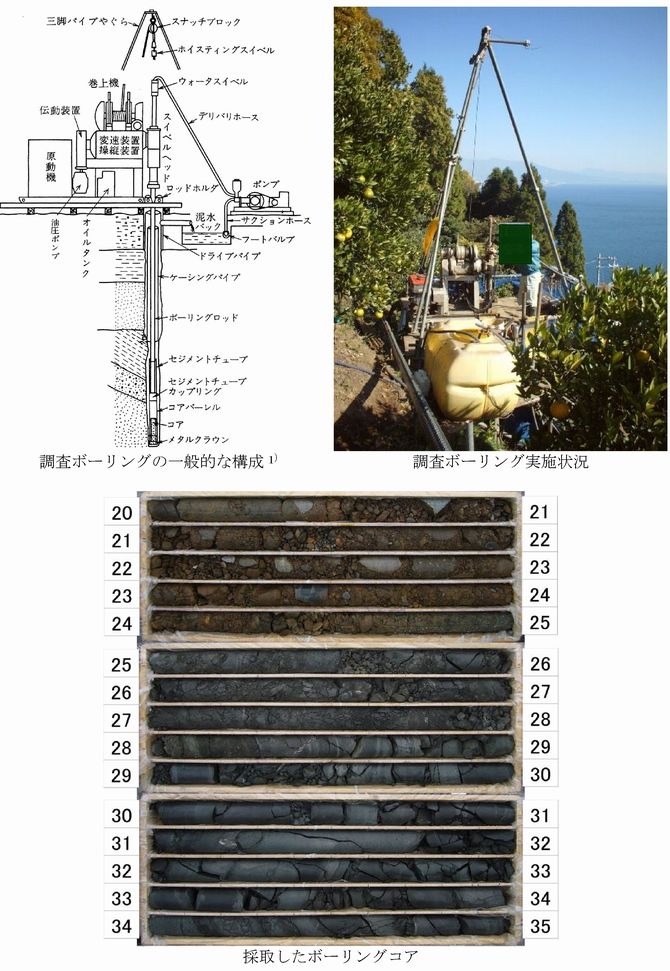

機械ボーリングは、地盤調査や地質調査のために、掘削機械を使用して地中に孔(ボーリング孔)を掘削する方法です。

主に土木・建築工事における地盤の性質を把握する目的で実施されます。

試験の手順

機械ボーリングは、掘削の進め方や採取する試料の種類によって異なりますが、一般的な流れは以下のようになります。

掘削機(ボーリングマシン)を調査地点に設置し、掘削を開始する。

ボーリングロッドを回転させながら掘削し、地盤の状況を確認する。

深度ごとに標準貫入試験を行い、N値を測定することで地盤の強度を評価する。

コア採取用のサンプラーを用いて、掘削した土や岩石の試料を採取する。

掘削孔を利用して地下水位の測定を行う。

調査完了後、掘削孔を適切に埋め戻し、安全を確保する。

ボーリングの種類

機械ボーリングには、掘削方法の違いにより 「オールコアボーリング」 と 「ノンコアボーリング」 の2種類があります。

オールコアボーリング

特徴

ボーリング孔の掘削と同時に、円柱状の試料(コア)を採取する方法。地盤や岩盤の詳細な性質を確認できるため、精密な地質調査に適している。

メリット

連続した試料が採取でき、地層の変化を詳細に把握可能。地盤の強度や構成を精密に評価できる。

デメリット

掘削速度が遅く、コストがかかる。

用途

ダムやトンネルなどの大規模土木工事の地盤調査。地滑り地の詳細な地質調査。

ノンコアボーリング

特徴

コアを採取せず、ボーリングを行う掘削方法。砂や粘土などの軟弱地盤の調査に適している。

メリット

掘削速度が速く、低コストで調査が可能。

デメリット

コアが採取できないため、地盤の詳細な情報が得られない。

用途

一般的な地盤調査や地耐力調査。住宅やビルの基礎設計のための調査。

もっこ

もっこひと昔前は、標準貫入試験とノンコアボーリングがセットだったようですが、近年は、標準貫入試験とオールコアボーリングをセットで実施します。サンプリングの場合は、ノンコアボーリングとセットで実施します。

標準貫入試験(SPT)と機械ボーリングの違い

| 項目 | 標準貫入試験 | 機械ボーリング |

|---|---|---|

| 目的 | 地盤の硬さ・密度の評価(N値測定) | 地質構造・地盤強度の把握、試料採取 |

| 試験方法 | 63.5kgのハンマーを76cm自由落下させ、サンプラーの貫入抵抗を測定 | ボーリングマシンを用いて掘削し、試料を採取 |

| N値測定 | 可能(直接測定) | 可能(標準貫入試験を併用) |

| 試料採取 | 可能(乱された試料) | 可能(オールコアボーリングなら良質な試料を採取可能) |

| 適用地盤 | 砂質土・粘性土は可能だが、岩盤は基本NG | 砂質土・粘性土・岩盤など全般 |

| 掘削深さ | 数m~数十m程度(通常10~30m程度) | 数m~100m以上可能(用途による) |

| 試験の精度 | 中程度(局所的な地盤特性の把握向き) | 高い(連続した試料採取が可能) |

| コスト | 低い | 高い |

| 主な用途 | 建築・土木の地盤調査(基礎設計) | 詳細な地質調査・地下水調査・岩盤調査 |

以上。

コメント