悩んでいる人

悩んでいる人ヤング係数って何?土木初心者でよくわからない。周囲にも聞けない。

こんな悩みに答えます。

本記事の内容

- ヤング係数とは?

- 材料ごとのヤング係数の例

- ヤング係数の活用例

- ヤング係数と強度の違い

- この記事を書いてる人

この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。

本記事では、ヤング係数について解説したいと思います。

この記事を読めば、設計の初歩的な知識が身につきます。

目次

ヤング係数とは?

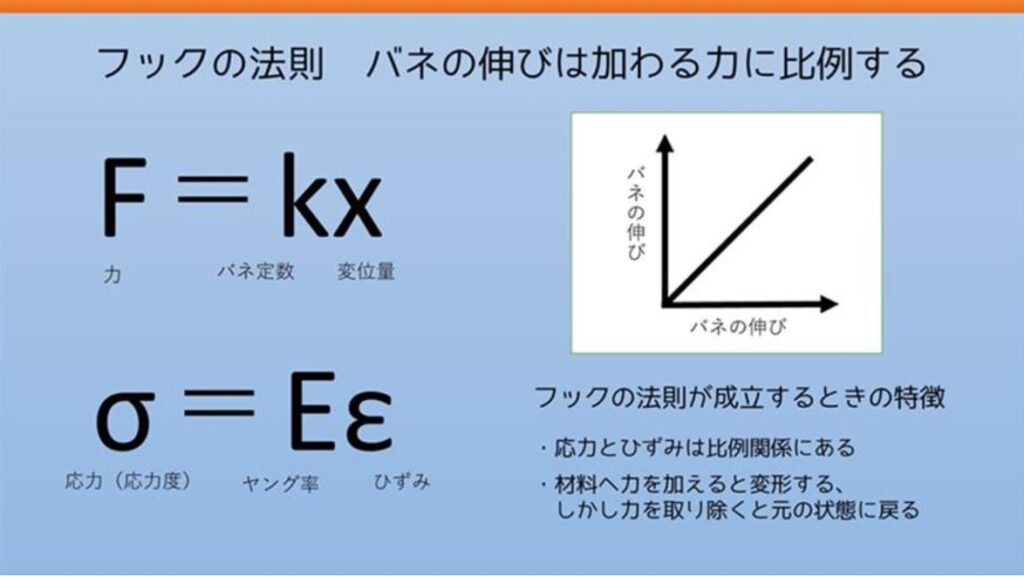

ヤング係数は、材料に力を加えたときの「応力(σ)」と、それによって生じる「ひずみ(ε)」の比例関係を示す定数です。

この関係はフックの法則に基づいており、以下の式で表されます。

- E:ヤング係数(単位:PaまたはN/m²)

- σ(シグマ):応力(材料に加えられる力)

- ε(イプシロン):ひずみ(材料の変形の割合)

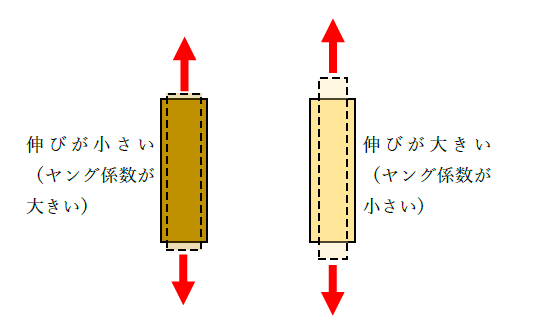

ヤング係数が大きいほど、材料は変形しにくく剛性が高いことを意味します。

逆に、ヤング係数が小さい材料は柔らかく、変形しやすい性質を持ちます。

材料ごとのヤング係数の例

| 材料 | ヤング係数(E) | 特徴 |

| 鋼(鉄) | 約200 GPa(2.0×10⁵ N/mm²) | 非常に硬く、構造材として広く使用される |

| コンクリート | 約20〜40 GPa | 圧縮には強いが、引張には弱い |

| 木材 | 約10〜15 GPa | 軽量で加工しやすいが、湿度の影響を受けやすい |

| ゴム | 数MPa程度 | 非常に柔らかく、弾性が高い |

このように、材料ごとにヤング係数は大きく異なり、用途や必要な性能に応じて適切な材料を選定する際の重要な指標となります。

ヤング係数の活用例

- 建築構造設計:柱や梁のたわみ量を計算し、適切な材料を選定する際に使用されます。

- 耐震設計:地震時の変形を考慮し、構造物の剛性を確保するために重要です。

- 機械部品の設計:部品の変形や応力集中を評価し、耐久性を確保するために利用されます。

ヤング係数と強度の違い

ヤング係数は材料の「変形のしにくさ」を示す指標であり、「壊れにくさ(強度)」とは異なります。

例えば、ガラスはヤング係数が高く変形しにくいですが、衝撃に対しては脆く割れやすい性質があります。一方、ゴムはヤング係数が低く柔らかいですが、大きな変形に耐えることができます。

したがって、材料の選定においては、ヤング係数と強度の両方を考慮する必要があります

moccoblog

ブラック企業、うつ病。どん底からブログ始めて人生変わった話

マジで仕事いきたくない。このまま会社員を続けるのか。いやいや、でも会社員続けないと、妻と子供を養えない。どうしたらいいんだ。あと40年働くなんて無理。 私がブログ…

コメント