悩んでいる人

悩んでいる人トラス構造って何で強いの?感覚的に不安定だと思うんだけど。土木初心者でよくわからない…周囲にも聞けない…

こんな悩みに答えます。

- トラス構造とは?

- トラス構造がなぜ強いのか

- トラス構造の身近な例

- トラス構造のメリット、デメリット

- トラス構造とラーメン構造の違い

- この記事を書いてる人

この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。

本記事では、トラス構造について解説したいと思います。

この記事を読めば、橋の初歩的な知識が身につきます。

トラス構造とは?

トラス構造は、細長い部材(棒)を三角形に組み合わせた構造のことです。

土木でいえば、トラス橋が一番身近だと思います。

トラス構造形式は、古くは14世紀のヨーロッパではすでに建築家たちによって提案されていました。16世紀には、構造が簡単で加工しやすい木造のトラス橋が各地で見られるようになりました。また、桁橋より長いスパンを確保できることから、トラス橋は19世紀の中頃以降、鉄道の急速な発展とともに、世界中で架設されていきました。道路用の橋としても、特にアメリカでは、木造ながらトラス橋が盛んに建設されました。 今日でもトラス橋は、アーチ橋と並んで広く採用される一般的な構造形式となっています。

なるほど!橋の構造シリーズ(2)-日本橋梁建設協会-

トラス構造がなぜ強いのか

なぜトラス構造が強いのか、理由は4つあります。

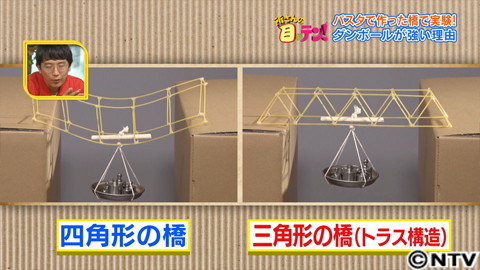

①三角形は変形しにくい

三角形は、外から力がかかっても形が崩れにくい特徴があります。

四角形だと力を加えるとすぐに平行四辺形みたいに変形するけど、三角形は辺の長さを変えない限り形が固定されるからです。

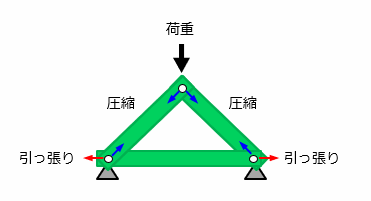

②部材が引張力・圧縮力だけを受ける

トラス構造の各部材は、基本的に「引っぱられる」か「押される」だけです。

なので、曲げやねじれが起きにくく、力の計算もシンプルなため、材料の性能を最大限に活かすことができます。

③軽くて丈夫

空間をたくさん取れるわりに、使う材料は最小限で済むため、コストや重量を抑えつつ高強度を得ることができます。

④力の分散がうまくできる

荷重(重さや風などの力)がかかっても、それが各部材に分散されて伝わるため、一部の部材に負担が集中しにくく、全体として壊れにくい構造になります。

トラス構造の身近な例

ここで、トラス構造の身近な例を紹介します。

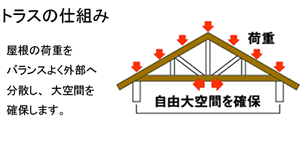

家の屋根(小屋組み)

- 木造住宅の屋根の骨組みは、よくトラス構造になっている

- 特に「プレカットトラス」と呼ばれる屋根材は、事前に工場で三角形に組んであって、現場で組み立てるだけ

- 軽くて丈夫で、天井に大空間を作れる

橋(トラス橋)

- 高架道路や鉄道橋で、ギザギザの骨組みが見える橋

- 古くは明治時代の鉄橋にも多いし、今も鉄道や高速道路で大活躍

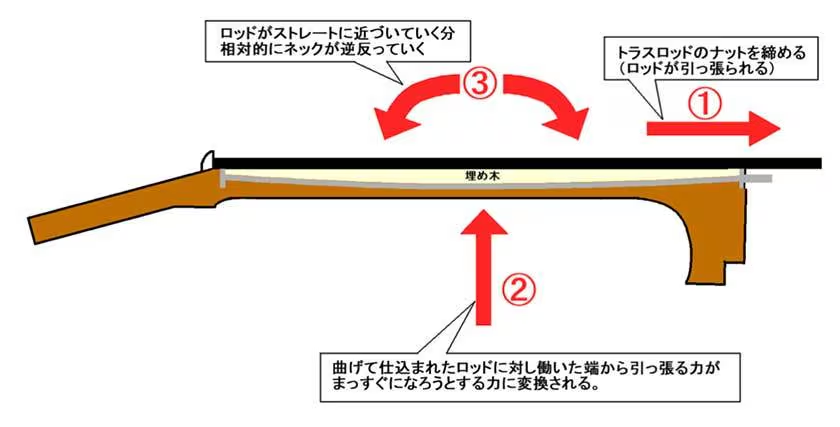

ギターやバイオリンのネック内部(トラスロッド)

- エレキギターのネックの中には「トラスロッド」っていう金属の棒が入っていて、ネックの反りを調整する

- これは力を受け止めて形状を維持するトラス的な働き

自転車のフレーム

- 昔ながらのダイヤモンド型のフレームは、三角形の組み合わせになってて、トラス構造の考え方に近い

- 力の分散と軽量化のバランスが絶妙

体育館やドームの屋根

- 大きな空間を柱なしで覆いたいときに、トラス構造の屋根が使われる

- たとえば、東京ドームの骨組みや、学校の体育館の天井など

トラス構造のメリット、デメリット

つづいて、トラス構造のメリット、デメリットを解説します。

トラス構造のメリット

- 軽くて強い:必要最小限の材料で大きな力を支えられる

- 安全性が高い:荷重(重さや外力)が構造全体にバランスよく分散される

- 大空間を柱なしで支えられる:体育館やドームなど、広い空間を遮らずに屋根を支えるのに最適

- 設計と解析が比較的簡単(直線部材だけ):力が引張や圧縮として単純に働くので、構造解析がしやすい

- モジュール化に向いている:同じパーツを繰り返す構造なので、工場生産→現場で組立が可能

トラス構造のデメリット

- デザイン性が制限されることがある:三角形の繰り返しが目立つため、無骨な印象になることも

- 製作・施工が面倒な場合も:部材の数が多くて接合部も多いので、精度や手間が要求される

- 空間の使い方に制限が出ることも:トラスの部材が内部空間に出てくると、空間を自由に使いにくい

- メンテナンスが大変なケースも:部材が多く入り組んでいるので、検査や点検がしづらいことがある

トラス構造とラーメン構造の違い

「トラス構造」と似た言葉で「ラーメン構造」があります。

そのラーメン構造との違いは以下の通りです。

| 項目 | トラス構造 | ラーメン構造 |

| 構造の基本 | 三角形の部材で力を分散 | 柱と梁を使い力を支える |

| 力の伝わり方 | 引張力・圧縮力だけが働く | 曲げ力やねじれも受ける |

| 使われる場所 | 橋、鉄塔、屋根の骨組み | 高層ビル、商業施設、住宅 |

| 空間活用 | 使いにくい場合もある | 空間を柔軟に活用できる |

| デザイン性 | 視覚的に無骨になりがち | デザインの自由度が高い |

| 施工性 | 部材が多く、組み立てに手間がかかる | 設計が複雑だが、全体の強度が高く保てる |

| メリット | 強度が高く、材料が少なくて済む | 柱や梁で力をうまく分散でき、空間利用がしやすい |

| デメリット | 視覚的に「ごちゃごちゃ」することがある | 部材が太くなり、重くなる場合がある |

コメント