悩んでいる人

悩んでいる人「凍上抑制層」って何?土木初心者でよくわからない。。。周囲にも聞けない。。。

こんな悩みに答えます。

- 凍上抑制層とは?

- 凍上抑制層の適用基準

- 凍上抑制層の材料

- 凍上抑制層の厚さ

- 凍上抑制層の設計断面例

- 【参考】札幌の凍結深データと設計厚さ

- この記事を書いてる人

この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。

本記事では、凍上抑制層について解説したいと思います。

この記事を読めば、舗装工事の初歩的な知識が身につきます。

凍上抑制層とは?

凍上抑制層は、道路や橋梁の基盤層において、土壌の凍結による膨張(凍上)を抑制するための層です。

凍上が発生すると、舗装や基盤が膨張して表面が浮き上がり、ひび割れや変形が起き、最終的には舗装の耐久性が低下します。

これを防ぐために、適切な材料と厚さで構成された凍上抑制層が設けられます。

凍上抑制層の適用基準

凍上抑制層は、主に寒冷地や積雪寒冷地域において適用されます。

具体的には、冬季の気温が低下する地域で、地表面温度が氷点下に達する地域で使用されます。

- 寒冷地域:年間平均気温が低い地域、特に北日本(北海道、東北地方)や高山地帯

- 積雪地域:降雪量が多く、地表面の水分が凍結しやすい地域

- 凍結深さが深い地域:冬季の間に地盤が深く凍結しやすい場所

凍上抑制層を設けることで、凍結深さを浅く抑えることが可能になります。

凍上抑制層の材料

凍上抑制層には、主に以下の材料が使用されます。

材料選定は、地盤の性質や予想される凍結深さを基に決定します。

- 砕石(クラッシャーラン):凍結深さを抑制するために良質な砕石が用いられます。砕石は水はけが良く、凍上を抑えるために非常に有効。

- 砂利:水分が少なく、凍結を抑える特性を持つ。砕石と組み合わせて使用されることもある。

- 透水性の良い土壌(例:砂質土、粘土を混ぜた土など):透水性が高く、水分が凍結しにくい材料。

また、凍上抑制層には透水性が求められるため、水はけの良い材料が選ばれることが多いです。

これにより、凍結が発生しにくいようにします。

凍上抑制層の厚さ

凍上抑制層の厚さは、地域ごとの凍結深さや土壌の性質に基づいて決定されます。

日本の一般的な設計基準に従うと、以下のような厚さが推奨されています。

- 寒冷地域(凍結深さが深い):30〜50cm程度

- 積雪地域(凍結深さが浅い):20〜40cm程度

- 比較的温暖な地域:10〜20cm程度

これらの厚さは、凍結深さを抑制するために十分な断熱効果を提供し、凍上による膨張を防ぎます。

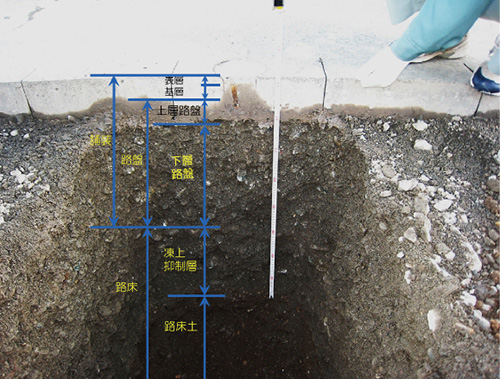

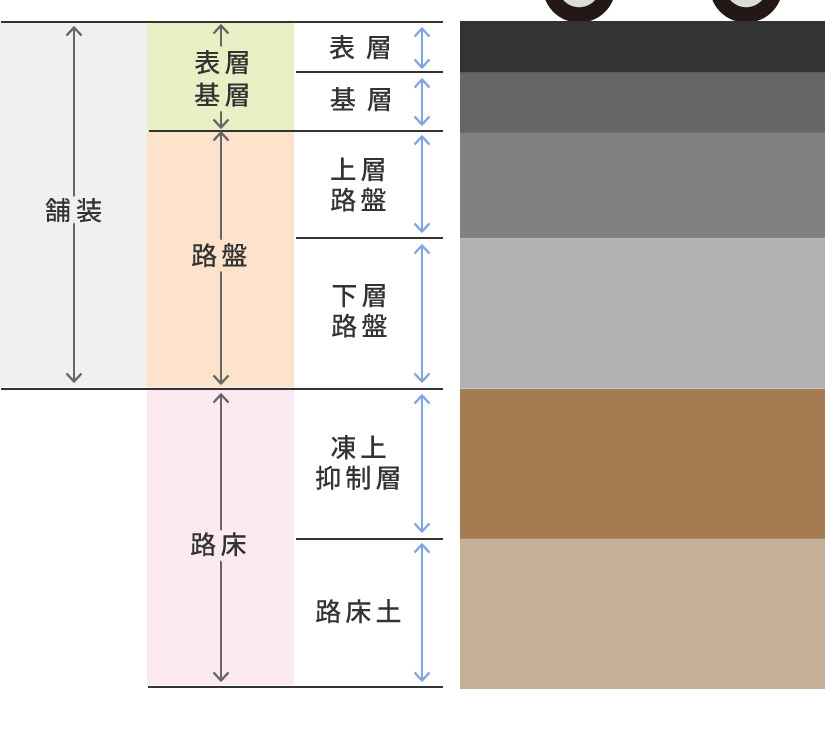

凍上抑制層の設計断面例

以下は、凍上抑制層を含む舗装構造の一例です。

- 表層:アスファルト混合物(例:5cm)

- 基層:アスファルト混合物(例:10cm)

- 下層路盤:砕石(例:20cm)

- 凍上抑制層:粗砂または砕石(例:30cm)

- 路床:原地盤

このように、凍上抑制層は下層路盤の下に配置され、路床の凍結を防止します。

【参考】札幌の凍結深データと設計厚さ

札幌市における凍結深度は、気象庁のデータによれば、平均で約1.0m程度とされています。

この値を基に、凍上抑制層の厚さを設計する際には、以下のような計算が行われます。

- 設計凍結深度:1.0m

- 置換率:70%(例)

- 凍上抑制層の厚さ:1.0m × 70% = 0.7m(70cm)

このように、札幌市では凍上抑制層の厚さを70cm程度とする設計が一般的です。

まとめ

- 凍上抑制層は、寒冷地での舗装の安定性を確保するために不可欠な層です。

- 材料は、透水性の高い砕石や砂利が使用されます。

- 厚さは、地域によって異なりますが20〜50cm程度が一般的です。

道路土工指針や舗装設計要領には、地域別の詳細な基準や設計方法が記載されているため、具体的な設計を行う際には、それらの資料を参照することが非常に重要です。

コメント