悩んでいる人

悩んでいる人現場透水試験って何?どんな時になるの?実際の試験方法は?土木初心者でよくわからない。周囲になかなか聞けない。

こんな悩みに答えます。

- 現場透水試験とは?

- 現場透水試験のやり方

- 現場透水試験の留意点

- 透水係数ごとの土質分類

- 現場透水試験と簡易揚水試験の違い

- この記事を書いてる人

この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。

本記事は、現場透水試験について解説します。

この記事を読めば、地質調査について専門的な会話ができるきっかけになるはずです。

現場透水試験とは?

現場透水試験とは、地盤の透水係数を求め、地下水の流動特性や地盤の水理特性を把握することです。

超簡単にいえば、水が流れやすい地盤なのか調べることです。

現場透水試験により、ボーリング孔周辺地盤の透水性がわかるので、掘削工事の施工管理、土留めなどの補助工法の検討などに役に立ちます。

現場透水試験のやり方

現場透水試験は、ボーリング孔を利用して行います。

試験区間を設定し、地下水位を人工的に変動(揚水または注水)させ、その後の水位変化を測定します。

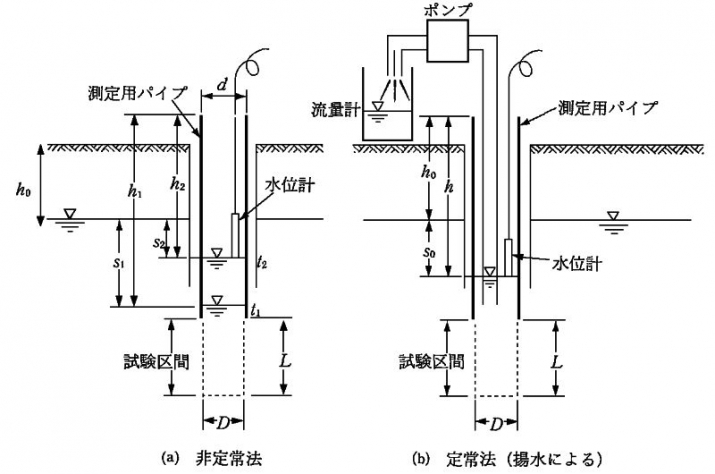

試験方法には、定常法と非定常法の2種類があります。

定常法、非定常法の違い

非定常法

地下水位を一時的に変動させ、その回復過程の水位変化を時間とともに測定し、透水係数を算定します。透水性が低い地盤(透水係数が10^-4 cm/s以下)に適しています。

定常法

地下水位を一定に保つために必要な揚水量や注水量を測定し、透水係数を算定します。透水性が高い地盤(透水係数が10^-4 cm/s以上)に適しています。

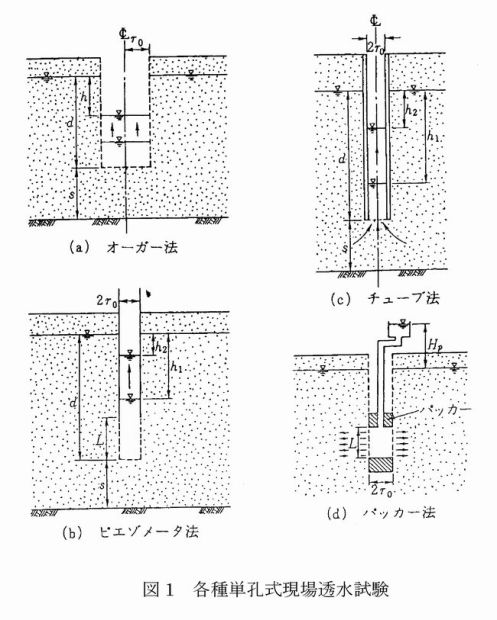

オーガー法、ケーシング法の違い

オーガー法

オーガーボーリングで掘削した孔を利用して試験を行います。試験区間の崩壊が懸念される場合は、ストレーナーを挿入して試験を実施します。

ケーシング法(ピエゾメータ法)

ボーリング孔にケーシングパイプを挿入し、試験区間上位からの地下水の流入を防ぎます。その後、地下水位を低下させ、回復過程の水位変化を測定します。

現場透水試験の留意点

現場透水試験での留意点をまとめました。

- 試験区間の設定:試験区間上位からの地下水の流入を防ぐため、適切にケーシングパイプを挿入し、試験区間を目詰まりのないように作成します。

- スライムの除去と孔内洗浄:試験前にスライムの除去や孔内洗浄を行い、正確な測定ができるようにします。

- 透水係数の範囲:現場透水試験で測定できる透水係数は、上限が約1×10^-2 cm/s程度であり、砂礫層などの高透水性地盤では信頼性が低くなる可能性があります。

透水係数ごとの土質分類

透水係数の値に基づく土質の分類は以下の通りです。

| 透水係数 | 土質 |

|---|---|

| 高い(k ≧ 10^-1 cm/s) | 礫 |

| 中程度(10^-1 cm/s > k ≧ 10^-3 cm/s) | 粗砂、中砂、細砂 |

| 低い(10^-3 cm/s > k ≧ 10^-5 cm/s) | 極微粒砂、シルト質砂、細粒シルト |

| 非常に低い(10^-5 cm/s > k ≧ 10^-7 cm/s) | 粗粒シルト、粘土質シルト |

| 不透水(k < 10^-7 cm/s) | 粘土 |

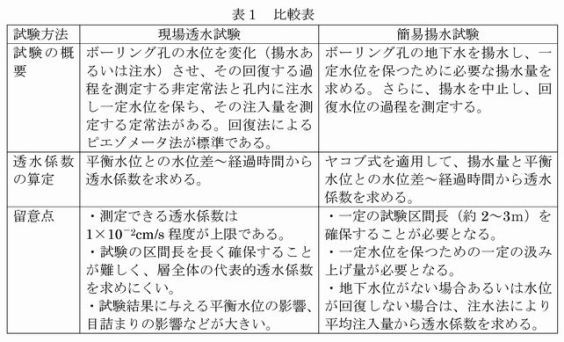

現場透水試験と簡易揚水試験の違い

現場透水試験と似た試験で、「簡易揚水試験」というものもあります。

簡易揚水試験もボーリング孔を利用して地盤の透水係数を求める試験ですが、以下の点で現場透水試験と異なります。

- 目的:地すべり対策において、地下水位の位置と、その水の供給量を把握し、どこの水を抜けば地すべりを安定させるかなどの検討するために実施する。

- 試験方法: 現場透水試験と同様に地下水位を低下させるが、一定水位を維持するための汲み上げ量を測定し、揚水停止後の水位回復を観測する。試験区間が10mより浅い場合は揚水ポンプ、深い場合はベーラを使用することが多い。測定時間は特に規定されていないが、30分以上行う。

- 適用範囲:簡易揚水試験は、試験区間が約2~3m程度の長さを確保できる場合に適しています。(現場透水試験は約1mが標準)

現場透水試験、簡易揚水試験ともに、揚水するという試験方法は似ていますが、現場透水試験が「ボーリング孔近傍の透水係数や地下水位を求める試験」なのに対し、簡易揚水試験は「地すべり対策における揚水量や地下水位を求める試験」です。

以上。

コメント