悩んでいる人

悩んでいる人歩道のフラット、セミフラット、マウントアップってどう違うの?土木初心者でよくわからない。周囲になかなか聞けない。

こんな悩みに答えます。

本記事の内容

- フラット、セミフラット、マウントアップの違い

- この記事を書いてる人

この記事を書いてる私は、県土木職員5年経験した土木初心者。知識ゼロでもわかる初心者向けに土木情報を発信しています。

本記事は、歩道の縁石の種類について解説します。

この記事を読めば、フラット、セミフラット、マウントアップの違いがわかるはずです。

あわせて読みたい

【図解】地先ブロックとは?縁石、歩車道境界ブロックとの違いについて超簡単解説!

地先ブロックって何?縁石や歩車道境界ブロックとの違いは?土木初心者でよくわからない。周囲になかなか聞けない。 こんな悩みに答えます。 本記事の内容 地先ブロック…

目次

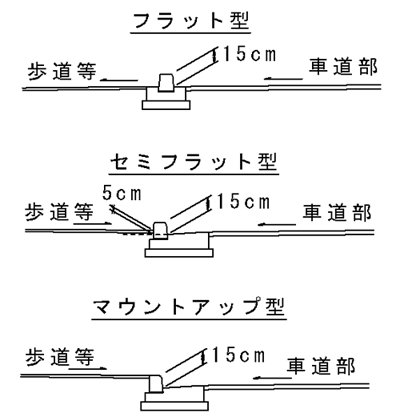

フラット、セミフラット、マウントアップの違い

フラット、セミフラット、マウントアップの特徴、違いは以下のとおりです。

①フラット:歩道面が、車道面と同じ高さ

フラットの特徴

- 視覚障害者の方にとって、歩道と車道の境界がわかりづらい

- 歩道と車道が同じ高さなので、安心感はやや低い

- 雨が降ると、車道の排水が歩道に流れる恐れあり

フラット形式は、歩道面と車道面の高さが同じで、縁石を挟んで段差がない構造です。

この形式では、縁石の車道側の高さを15cm以上とする必要があります。

歩行者と車道の区別が明確でないため、視覚的・物理的な境界を設ける工夫が求められます。

②セミフラット:歩道面が、車道面より高いけど縁石よりは低い

セミフラットの特徴

- 歩道の基本構造(道路の移動等円滑化に関するガイドライン)

- 雨が降っても、車道の排水が歩道に流れてこない

- バリアフリー法に定める重点整備地区は、必ずセミフラット

この形式では、縁石の車道側の高さを20cm(直轄国道・幹線道路の場合)とし、トンネル・橋梁では25cm、その他の道路では15cmと定められています。

歩道と車道の区別が明確であり、歩行者の安全性が高まるとともに、車両の乗り上げも抑制されます。

そのため、現在ではセミフラット形式が標準的な構造とされています。

③マウントアップ:歩道面が、車道面より高く縁石と同じ高さ

マウントアップの特徴

- 昔はマウントアップが主流だった

- 車両乗り入れ等の影響で歩道に勾配、段差が生じる→波打ち歩道となり車いす使用者や高齢者が歩きづらいため、現代での使用は控える

- トンネルやバス停留所の歩道は、マウントアップを採用

この形式では、縁石の車道側の高さを20cm(直轄国道・幹線道路の場合)とし、トンネル・橋梁では25cm、その他の道路では15cmとしています。

以前は一般的な形式でしたが、乗り入れ部や取り付け部で歩道の縦断勾配を変える必要があり、歩行者の通行に支障をきたすことがあるため、現在ではあまり採用されていません。

以下の表に「フラット」「セミフラット」「マウントアップ」の違いを整理しました。

| 項目 | フラット | セミフラット | マウントアップ |

|---|---|---|---|

| 歩道と車道の差 | なし | 5cm程度 | 10cm以上 |

| 縁石の車道側高さ | 15cm以上 | 20cm(幹線道路) 25cm(トンネル・橋梁) 15cm(その他) | 20cm(幹線道路) 25cm(トンネル・橋梁) 15cm(その他) |

| 特徴 | 歩行者と車道の境界が不明瞭。車両が歩道に侵入しやすい | 歩行者の安全性が確保されつつ、車両の乗り上げを防ぎやすい | 以前は一般的だったが、乗り入れ時の縦断勾配調整が必要で、歩行者の通行に不便 |

| 現在の採用状況 | 少ない | 標準 | 採用減少 |

現在では、歩行者の安全性と車両の通行性のバランスを考慮し、セミフラット形式が標準的に採用されています。

moccoblog

ブラック企業、うつ病。どん底からブログ始めて人生変わった話

マジで仕事いきたくない。このまま会社員を続けるのか。いやいや、でも会社員続けないと、妻と子供を養えない。どうしたらいいんだ。あと40年働くなんて無理。 私がブログ…

コメント